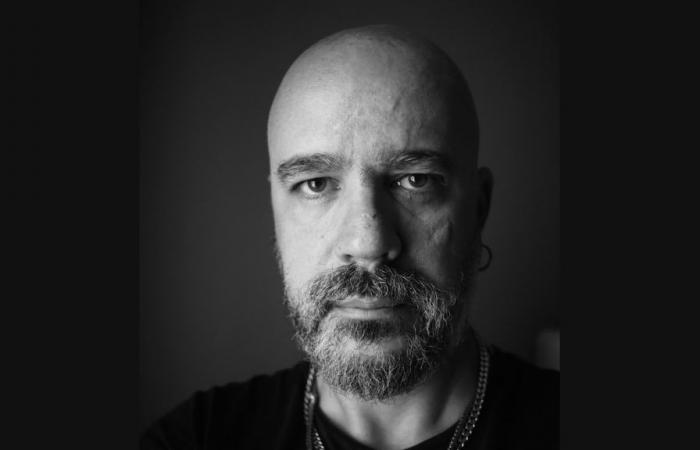

Afonso Cruz est un écrivain, réalisateur de films d’animation, illustrateur et musicien portugais né à Figueira da Foz en 1971.

Photo : Alfonso Cruz

Une lettre d’amour d’un père à la fille qu’il n’a jamais rencontrée, qui révèle des gouffres et des similitudes. Une histoire d’amour que la peur rend impossible. Une réflexion sur qui nous sommes et ce que nous aimerions être. Dans Principe KarénineAfonso Cruz, plonge dans l’humanité, dans les concepts les plus fondamentaux du bien et du mal, dans des réflexions sur le bonheur et l’amour.

Alors que nous explorons au-delà de nos racines, l’inconnu a tendance à ressembler à un destin séduisant et incertain. Il est naturel pour nous de nous aventurer dans d’autres mondes, de nous éloigner de nos lieux d’origine, de la routine familiale où nous sommes nés et avons grandi. Rechercher l’opportunité de franchir toutes les frontières possibles est pour nous un élan inévitable, même si cela signifie laisser derrière nous la loyauté et les supplications de nos proches qui craignent de nous perdre comme un souvenir qui s’efface entre deux adieux. Cependant, dans notre nature, il y a aussi une ferme décision de ne pas dépasser certaines limites ; de percevoir le monde extérieur comme un endroit sauvage et étranger à notre civilisation. Cette dualité nous expose à une réalité rigoureuse qui renforce un cycle alternatif où la monotonie peut être considérée comme une autre forme de bonheur.

Le roman Principe Karénine, écrit par le Portugais Afonso Cruz, nous présente ces deux visions particulières de la conception du monde limité et illimité comme une confession mortelle. Le récit coule naturellement, constamment dirigé vers le même destinataire, immergé dans les voyages de ses origines. Il décrit deux amours, l’un décevant et l’autre clandestin et éphémère, qui n’ont jamais répondu aux attentes. Il aborde la peur innée d’explorer au-delà des frontières géographiques perçues comme dangereuses et sauvages, ainsi que le dilemme de trahir tardivement les principes imposés par un père aux convictions fermes. Il évoque également la douce agonie d’une mère qui cherche à se connecter au monde à travers la musique.

Dans ce travail, plusieurs parallèles sont évoqués qui convergent et se contredisent, s’éloignent les uns des autres et, en raison de coïncidences valables, se complètent continuellement. Le narrateur vit dans le respect de la tradition inébranlable de son père, qui décide de tourner le dos au monde et de construire sa propre barrière à travers l’enfermement, où seul le paradis de son peuple, tant en peuple qu’en territoire, existe pour lui-même et pour son propre, c’est-à-dire sa famille et les indigènes de sa nation.

Depuis son enfance, le narrateur est soumis à cette rigueur et est contraint de préserver sa mémoire paternelle sous tous ses aspects. Au début, il le fait avec conviction, se sentant même partie intégrante de cet héritage. Il n’abandonne jamais ces principes et trouve une satisfaction à maintenir ses limites, au lieu d’être vainement obsédé par l’abandon de sa patrie et d’explorer de nouveaux horizons, cherchant à imiter les mêmes traits de son parent. En un sens, il constate que le bonheur se complète par le désir d’une tranquillité souveraine et réduite.

Le temps, qui l’entraîne de la même manière que sa boiterie, maladroitement et lentement, et l’amitié contradictoire mais sincère avec son ami Deux Mètres – que le destin a trompé avec une fausse grandeur corporelle – l’obligent finalement à affronter ses dilemmes intérieurs, même si cela la proximité créera une querelle impossible à résoudre entre les deux amis.

Son premier amour – incarné en Fernanda, la jeune femme de la pharmacie, pour laquelle il se bat jusqu’à la mort contre un prétendant bien plus doué que lui – surmonte toutes les barrières qui s’opposent à ses limitations physiques et émotionnelles. Cependant, après avoir obtenu le triomphe souhaité, lorsqu’il l’emmène à l’autel et forme sa propre famille comme il l’avait désiré, il s’ennuie de la présence de sa femme qui se dilue et se vulgarise sous ses yeux ; Le manque de passion réduit leur sentiment à un vague désir parfois justifié par le désir commun d’avoir un enfant.

Avec l’arrivée d’une autre femme dans son fort, la véritable transfiguration se produit. C’est à ce moment précis où l’on peut s’attendre à autre chose qu’à la graine du malheur capable de briser l’altérité du carré, pour former un cercle angoissant et effrayant. Cette femme originaire de Cochinchine déstabilise l’empire du narrateur et, avec l’art typique de la tendresse et de la séduction, éveille des instincts passionnés et mélancoliques. L’amour se développe sous le même toit où il vit avec sa femme Fernanda. Les rencontres furtives renforcent un lien qui les complète peu à peu, recréant ce besoin mutuel de se donner la main, d’écrire le destin qui, capricieusement, ne se concentre pas sur des principes, mais sur des moments immortalisés à travers des phrases courtes mais profondes, toujours enregistrées dans le cahier de comptabilité. .

À la suite de cet amour fugitif, une fille viendra modifier le cycle générationnel et déshonorer la mémoire familiale. Mais le narrateur s’en soucie peu, pour autant il n’est pas libéré du passage du temps qui l’enveloppe progressivement dans les réseaux de la passivité, dans un labyrinthe limitrophe. Il reporte absolument tout et remet à demain la responsabilité d’aimer et le retour de cette femme en Cochinchine devient bientôt un événement lointain. Ni les lettres reçues avec des mots d’absence, ni les promesses faites avant de se séparer, ni le désir de se retrouver dans ce lieu plein de barbares, n’ont pu vaincre la passivité d’un homme qui voit son paradis se dérouler en faux dilemmes et en impulsions passagères : Quand il prend conscience du temps qui s’est écoulé et des nouveaux malheurs qui, à mesure qu’ils apparaissent dans l’œuvre de Tolstoï, prennent une apparence différente, il ressent enfin l’envie d’explorer l’inconnu, d’explorer le monde si étranger à sa mémoire et à ses origines.

Face à ce malaise, nous savons que le malheur ne connaît pas de limites, il nous arrive sous différents visages, moments ou coïncidences, sans l’assumer, sans le vouloir, souvent sans le prévoir. Le narrateur, attendant la grâce du temps, prie pour des retrouvailles magiques. Dans son imaginaire poétique, il ose définir la femme et le fruit de son amour après de nombreuses années d’absence. Cependant, comme nous le montrent le début et une grande partie du roman Anna Karénine, certains aspects du malheur diffèrent du bonheur ordinaire. Par habitude ou pour préserver l’instinct humain, nous avons tendance à souffrir le malheur avec plus de dévotion, allant même jusqu’à le poétiser dans les larmes et à le magnifier dans des confessions profondes et meurtrières, comme le suggère Afonso Cruz à travers plusieurs chapitres qui pourraient devenir des fragments de. une douleur sans colère ni ressentiment, plutôt vouée à une réconciliation intimement paternelle.

Avec la traduction de Gabriela de la Parra Morales et les photographies de l’auteur lui-même, Cruz présente un travail de véritables confessions et réconciliations, dont la voix à la première personne nous guide lentement à travers différents états.