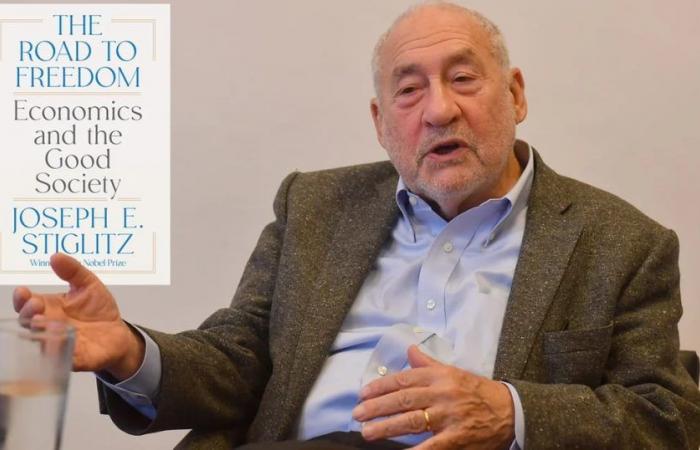

Joseph Stiglitz Il est depuis des décennies l’économiste le plus éminent du monde. Ses travaux pionniers sur les asymétries d’information sur les marchés lui ont valu le prix conjoint du Prix Nobel d’économie en 2001. Il a présidé le Conseil des conseillers économiques de Bill Clinton, a été économiste en chef de la Banque mondiale et a dirigé le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, lauréat du prix Nobel de la paix en 2007. Il a écrit plus de 10 livres destinés à un public général. public, y compris le best-seller La mondialisation et ses mécontentements. La carrière de Stiglitz ressemble non seulement à celle de grands économistes du XXe siècle tels que John Maynard Keynes et Milton Friedman, mais elle la dépasse à certains égards.

Dans son nouveau livre, Une autre forme de liberté : l’économie et la bonne sociétéStiglitz se positionne résolument du côté de Keynes, prônant une plus grande intervention de l’État pour générer la prospérité économique et offrant une réponse aux travaux conservateurs tels que Capitalisme et liberté (1962) de Friedman, qui a défini une génération, et le classique de FA Hayek route de servitude (1944). Stiglitz veut sauver l’idée même de liberté de la version « superficielle, erronée et idéologiquement motivée » que promeut « la droite ». Le livre présente un récit et un argument cohérents : en utilisant une définition erronée de la liberté, qui privilégie un marché largement non réglementé par rapport à d’autres biens sociaux, le capitalisme néolibéral – ou « capitalisme sans entraves » – a signifié « libérer les marchés financiers pour précipiter la plus grande crise financière des trois dernières années ». des quarts de siècle ; le libre-échange pour accélérer la désindustrialisation ; et permettre aux entreprises d’exploiter à la fois les consommateurs, les travailleurs et l’environnement. Con un argumento que recuerda al de Karl Polanyi, quien afirmó que el capitalismo desenfrenado crea políticas reaccionarias en un «doble movimiento», Stiglitz afirma que los «crímenes» del neoliberalismo han aumentado la desigualdad, debilitado la democracia y provocado una reacción populista en todo le monde.

Pour y remédier, il prône un capitalisme progressiste, qui utilise une définition différente de la liberté, avec « des liens inhérents aux notions d’équité, de justice et de bien-être ». La notion de compensation, monnaie courante en économie, occupe une place centrale dans son argumentation. Stiglitz soutient que la liberté est toujours limitée d’une manière ou d’une autre et que nous devrions accorder moins d’attention à la liberté individuelle et davantage à « l’ensemble d’opportunités » que la société dans son ensemble offre aux moins fortunés. Pour élargir les opportunités des uns, nous devons réduire celles des autres.

Il s’agit à la fois d’un argument pragmatique – selon lequel notre société a fait de mauvais compromis et que nous en sommes tous pires – et d’un argument éthique, dans le sens où Stiglitz estime que les conditions actuelles sont profondément immorales. Par exemple, considérant la baisse des salaires des travailleurs américains dans un contexte de mondialisation, il demande, de manière quelque peu hyperbolique : « Y a-t-il une grande différence entre la situation actuelle et ce qui s’est passé en Afrique du Sud, où les gens ont été forcés de travailler dans les mines parce qu’il leur était interdit de travailler ? travailler la terre ? Dans un autre passage, il écrit que « l’appel au retour au libéralisme sous le nouveau nom de néolibéralisme » était « similaire au grand mensonge d’Hitler ». À quoi ressemblerait le capitalisme progressiste ? “Quelque chose qui s’apparente à une social-démocratie européenne rajeunie” ou à “une version du 21e siècle de la social-démocratie ou de l’État-providence scandinave”.

Les lecteurs des premiers travaux de Stiglitz connaissent peut-être ses arguments en faveur du capitalisme progressiste, mais ils ne trouveront pas beaucoup d’aspects économiques dans ce texte, qui approfondit le territoire philosophique. Ce n’est pas le point fort de Stiglitz. Il est plus acerbe lorsqu’il démystifie les fables économiques, comme l’affirmation de l’École de Chicago selon laquelle les monopoles attireront toujours la concurrence, ou lorsqu’il critique les excès de la mondialisation de l’après-guerre froide, comme la vente effrénée d’obligations argentines douteuses. Stiglitz excelle à combattre le feu par le feu.

Leurs arguments éthiques n’ont pas la même force. L’une des raisons est que cela reste dans les limites de ce que le psychologue social Jonathan Haidt a appelé le cadre moral harm/care qui guide le libéralisme américain moderne. Cela rend difficile pour Stiglitz d’anticiper, de comprendre ou de contrer les désaccords avec ses idées ou ses croyances éthiques, qu’il affirme simplement comme des vérités évidentes. Mais si l’inégalité est si intrinsèquement immorale, pourquoi est-elle souvent tolérée, même par ceux qui ne sont pas riches ? Dans le cadre de la sensibilité morale tout aussi puissante de l’équité/réciprocité, un certain degré d’inégalité peut être interprété comme le résultat équitable d’efforts différentiels. S’engager sérieusement dans cette perspective aurait renforcé l’argument de Stiglitz contre cette perspective. Il ne s’agit pas d’une dynamique unique à Stiglitz, mais reflète plutôt la lutte plus large de ce que le Pew Research Center appelle « la gauche progressiste » pour se connecter avec les Américains qui ne croient pas, par exemple, que, comme l’écrit Stiglitz, « il y a peu ou pas d’intérêt ». aucune primauté morale ne peut être accordée aux revenus marchands des individus. »

Alors, si le livre n’est pas écrit pour convaincre ceux qui ne sont pas convaincus, peut-être s’agit-il d’un manuel pour connaître votre ennemi ? Les antagonistes nommés de Stiglitz sont Friedman et Hayek, dont il déploie superficiellement les idées pro-marché à des fins polémiques. Il ignore également certaines de ses convictions. Il pointe, par exemple, le Fonds monétaire international comme une institution néolibérale prédatrice qui étend l’exploitation à travers le monde, mais semble ignorer que Friedman a appelé à l’abolition à la fois de cette institution et de la Banque mondiale. Il ne souligne pas non plus que de nombreux économistes autrichiens, dans la tradition de Hayek, estiment que la propriété intellectuelle – que Stiglitz critique vertement pour avoir ralenti l’innovation et augmenté les prix – est un concept fondamentalement illégitime. De même, Hayek estimait que les rentes de marché n’avaient aucune valeur morale, une curieuse coïncidence qui mérite certainement d’être prise en compte, compte tenu de ses conclusions très différentes de celles de Stiglitz.

Au fur et à mesure que le livre avance, il devient clair que sa véritable cible est la propre génération d’économistes de Stiglitz. D’emblée, il identifie la « droite » comme étant divers groupes qui partagent « la conviction que le rôle du gouvernement fédéral et l’action collective devraient être limités », une définition si large qu’elle n’a aucun sens. Au fil du temps, cependant, il commence à utiliser le droit comme un raccourci pour désigner « la perspective économique standard ». Bien qu’il n’ajoute pas beaucoup de pépites de son passage au gouvernement à son texte, on peut y sentir les fantômes des batailles de politique économique de l’ère Clinton.

À la fin du livre, il est difficile d’échapper à l’impression que Stiglitz mène les batailles des années 1990. Même s’il détaille les privations du néolibéralisme, il documente son déclin précipité ces dernières années. Le Green New Deal et la politique industrielle, signes de l’évolution du Parti démocrate, apparaissent fugacement. Et cela montre peu de reconnaissance du fait que la politique économique du Parti républicain, ou de la droite dans son incarnation trumpiste, a laissé loin derrière le fondamentalisme de marché. Si nous nous retrouvons avec un régime basé sur des frontières fermées et des tarifs douaniers à 100 %, Stiglitz pourrait se retrouver douloureusement nostalgique des crimes du néolibéralisme.

Source Le Washington Post

[Fotos Maximiliano Luna]